北極圏にほど近いスウェーデン。白樺と針葉樹の森が続くこの地で、DEATH LABELチームは仲間たちと“遊び”の原点を再確認した。Snowboy Productionsによる「Days of Thunder」に日本チームとして参加し、ホストを務めたローカルのPJや、アメリカからアンドリュー、そして90年代のレジェンド ヨハン・オロフソンたちと交わる。少雪と硬い雪、爆風とオーロラとビール。すべてが自然と人との対話であり、思いどおりにいかない日々さえ“旅の一部”として心に刻まれた。イベントの余韻を胸に、国境の山リクスグレンセンへ。インゲマー・バックマンやクレイグ・ケリーが滑った聖地で、仲間と一本を共有する。その瞬間、遠く離れた日本で始まったDEATH LABELの物語が、北極圏の風と重なり合い雪と人が繋ぐスノーボードジャーナル。

Text: Yuji “Ton” Azuma(東 裕二)

Photo: Ton & Okawa

Special Thanks: DEATH LABEL, Snowboy Productions

北極圏にほど近いスウェーデンで味わう“遊び”の原点。Snowboy「Days of Thunder」とローカルが紡ぐ横ノリ文化

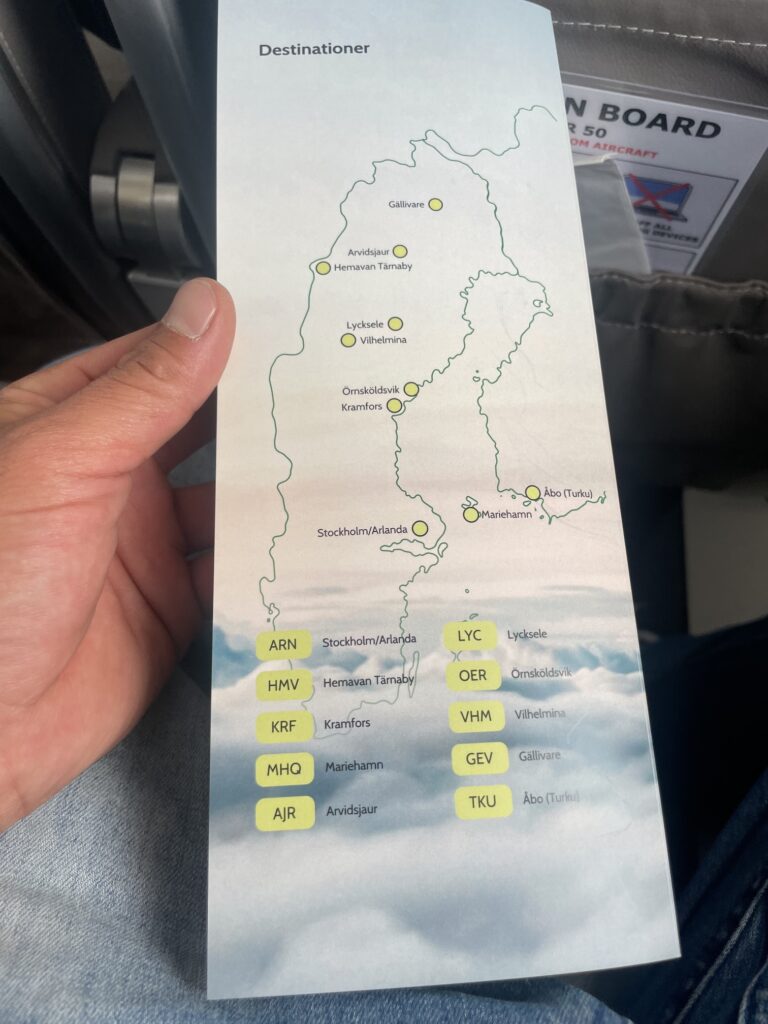

ストックホルムからさらに北へ、国内線でイェリヴァーレへ。空港を出れば、白樺と針葉樹の低い森が地平線まで続き、空の高さと空気の軽さが、ここが北極圏の縁であることをすぐに教えてくれる。目的地のDundret Gallivareは標高約800m。巨大な山塊の“絶景”ではないが、音が遠くまで抜ける静けさと、光が薄く滑るように移ろう感じが、この土地のスケールを雄弁に物語る。今回の渡航理由は、Snowboy Productionsが世界各地で手がけるコミュニティイベント「Days of Thunder」への参加だ。DEATH LABELのスウェーデン・チームライダーで、長年の仲間でもあるピージェイ・ ガスタスソン(以下PJ)が地元ホストを務め、アメリカからはフットワークの軽さと“しゃぶしゃぶ愛”でおなじみのアンドリュー・ブリュワーも合流する予定。会場づくりの最中に迎えに現れた“地元の大男”の正体は、90年代のレジェンド、ヨハン・オロフソン。地元の空気にレジェンドの体温が混ざった瞬間、旅の密度は一段上がった。

そもそもDEATH LABELのチームにはスウェーデン人ライダーがいる。日本の冬、僕はブランドオーナーの大川さんとともに利尻、北海道本土、福島、群馬、岐阜……日本各地で贅沢なパウダーを味わい、ときにストリートでも遊んできたが、そこで日本人以上に軽快で大胆な動きを見せてくれるのがPJだ。年齢的には“若手”ではないおじさん世代に差しかかっていても、その乗りはキレキレ。毎年のように日本へ来ては、撮影に観光、温泉までセットで楽しむ“家族”のような関係だ(トラブルも色々あるけれど、それも含めて旅の味)。別れ際にはいつも「またね、いつかスウェーデン行くよ。また会おう」と言い合ってきた。その“また”を、今年こそ現実にする。

引き金になったのは2025年2月22~23日、川場スキー場で行われたSnowboy主催の「Mochiyori」。DEATH LABELの日本チームに、スウェーデンからはPJ、USAからはアンドリューが合流。会場には海外勢も多く、誰かがオニゴロシのパック酒をストローで吸って「うまい!最高!」と笑っている。そんな祝祭の熱の中で切り出されたのが、「今年PJ主催でスウェーデンでもSnowboyをやる。行く?行かない?」という直球の問いだった。僕の答えはシンプルだ。「PJが主催だし、大川さんも行くなら行くに決まってる。家族だから」。こうしてスウェーデンでの「Days of Thunder」への参加が決まる。以降の旅の段取りは“完全ローカル”のPJに丸投げ。日本に来た彼に、僕らができる限りの日本を見せてきたつもりだ。その“恩返し”を受ける番が来たのだと思えば、期待しかない。だが… 、出国1カ月前に僕は肋骨をやってしまい、反省と回復に全力投球することにもなったのだけれど…。

スウェーデンの面積は日本より広く、日本全土に“もう一つ北海道を足した”ほど。にもかかわらず人口は約1045万人で、東京23区とほぼ同程度というから、スケール感が狂う。酒、食べ物、建物、犬、歴史……初めての国に抱く素朴な興味の延長線上に、北極圏近くに暮らすスノーボーダーたちの生活がある。今回はその“内側”に入れる旅だ。そんな機会はそう多くないからこそ、記事に残す価値があると思った。

ゲストハウスは新しく清潔で、窓の向こうにゲレンデ、別棟にはサウナ。共同キッチンは広く、調理台も使いやすい。まずは食料とビールの確保に歩き出す。GPS上は徒歩10分でも、体感は倍。広大な地面と空のスケールが、時計の進み方をゆっくりに変えていく。戻ればサウナ→外気浴→簡単な煮込み→ビールの導線が完璧にハマる場所だろう。夜、外へ呼び出されて空を見上げると、いきなりのノーザンライト。到着初夜に願いが一つ叶ってしまい、旅の不安が霧のように消えた。

イベント初日。受付はスウェーデン語と英語のチャンポンだが、要るのは細かいルールではなく“遊ぶ意思”だ。今季のこの地域は記録的な雪不足で、積雪は20cmほど。ピステンはスケートリンク並みに硬く、カービングで雪面を削るどころか、凹凸の上を「浮いて落ちていく」ような不思議な感覚すらある。ゲレンデは中央にリフトとTバーが一本ずつ。ピークから左右の緩い尾根へ振り、ボトムで中央に戻る“コンパクト設計”だ。ノルディックスキーのコースはいくらでもあり、足を延ばせば相当遠くまで行ける。会場はゲレンデの真ん中くらいから直線的なパークが出現。そこのパーク内で軽く遊んでいるとイベント会場が出てくる。セクションは、アーチボックス、Sレール、巨大な足のついたウォール。特設会場内の地形は、雪質が硬いのと雪不足のせいなのか全体的に丸みがありハードには感じなかったのでカービングターンで気持ちよくクルーズは可能だ。どこからでも入れる導線で、レベルもスタイルも違うライダーが同じ特設パークを共有できる。アイテムの主色に金が使われているのは、ここが鉱山の街で“金色が好き”というローカルの感覚へのリスペクトでもある。

昼を挟んで、外からの“見学者”がどんどん増える。スウェーデンはスキーヤーが圧倒的多数で、スノーボーダーは少数派。だからこそ、外から来たライダーが一本流すだけで、思っている以上の拍手と歓声が届く。地元の人は滑らない、むしろ“観るために来る”。ライダーたちの技術や発想が、目の前の金色のウォールで現実になる様子に、子どもも大人も素直に興奮しているのが伝わる。

夕方からはゲレンデ上部で上映会。国営放送のドキュメンタリーに登場するインゲマーやヨハンの映像が、地元キッズの瞳をさらに輝かせる。外へ出れば、またもやオーロラ。暗く硬いコースを携帯ライトで下るスリルに、酒気と笑い声が混じる。カナダ、フランス、ドイツ、フィンランド、日本、アメリカ……母語で天候を嘆き、英語で雪の話題に戻り、最後はスノーボードという共通言語に落ち着く。ここでは「上手いor下手」以上に「一緒に遊ぶ」ことが価値だと、誰もが知っている。

二日目の朝は全員二日酔い気味だが、会場は機能する。レジェンドは犬を連れ、ローカルは子どもを連れて現れ、遠来のライダーは遠慮なくラインを刻む。硬い雪でも“飛べる脚”は正義で、アーサー・ロンゴがウォールで度肝を抜けば、メディ・ソルタネが別角度から応える。あの足付きウォールは「どう遊ぶのが正解なのか」と初日は皆が首をかしげたが、二日目、三日目と天気に恵まれて雪が少しずつ緩むにつれ、みんなの“届く範囲”が広がっていく。スーパーオーリーをかまさなければ届かない高さにラインが引かれ、限界の輪郭が日ごとに書き換わる。若い滑り手が多く、小学生から20歳くらいのキッズが硬さをものともせず純粋に楽しんでいるのも印象的だ。彼らにとってはこれが“日常の雪”。だからこそ日本の春雪は、彼らにはきっと天国に感じられるだろう。

会場の脇ではノルディックのロングコースが果てしなく続く。スノーボードプロショップは多くなく、ローカルはスノーモービルでお気に入りの斜面にアクセスする文化を持つ。ゲストハウスのキッチンは“持ち寄り”の社交場で、レストランでは伝統のミートボールにベリージャムとマッシュポテト。支払いは完全キャッシュレスで、小さな子どもですら端末を自然に扱う。異文化の連続なのに、なぜか居心地がいい。

最終日、天気はついにピーカン。ただし雪面は依然として硬い。中央にチェア、脇をTバーが支えるコンパクトなゲレンデだからこそ、視線が自然に集まり、拍手と歓声がライダーへ一直線に届く。国や世代をまたいだ「顔の見える祝祭」。Snowboyの良心はまさにここにある。円形セクションで速度と角度を作り、Sレールで“通す”か、横振りでサイドヒットへ流し、中央の金色アーチボックスへ。直線で貫くもよし、横にほどいて描くもよし。同じキャンバスに違うラインを共存させる設計は、雪の量が少ない年でも“遊び方”を減らさない工夫だ。

打ち上げは巨大バスで市街へ。バーガーとビールという間違いない組み合わせで、また雪とカルチャーの話に戻る。別れ際の握手は、シーズンと国境を超える合言葉「また会おう」に変わる。スウェーデン北部のスノーシーンは、量ではなく密度で人を満たす。広大な大地と小さな会場、少ない積雪と濃い交流。相反する条件が、旅を“忘れがたい物語”に変えていった。

次の日から現在地より西へ。ノルウェー国境付近のリクスグレンセンへ。風とオーロラと仲間が、北極圏の時間の歩き方をさらに深く教えてくれる。その旅の模様は後編へ。